Inspiro profundamente y cruzo el umbral, en el comedor sólo es de día cuando se celebra alguna fiesta, hoy no hay fiesta, entonces es de noche, aunque sean las dos de la tarde.

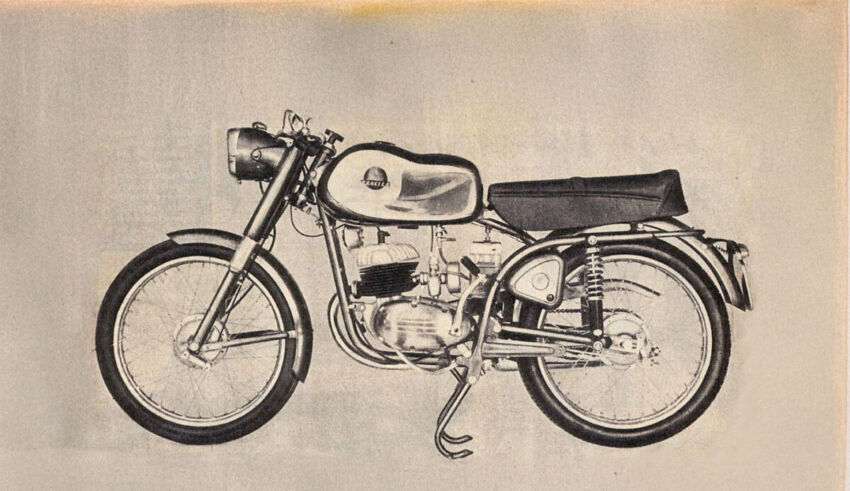

Me había propuesto entrar con paso firme, desafiante, en cambio avanzo vacilante y temeroso. Mis manos se aferran al respaldo de la silla de tío Alberto, el de los viajes legendarios desde Buenos Aires en su moto Puma, el único valiente que osaba ocupar ese lugar, justo frente al retrato. ¡Dame fuerzas tío, necesito escuchar tu aliento, como en los viejos tiempos!: —¡Vamos pibe, no vas a arrugar ahora!

La habitación es el fondo del mar, densa, hostil, amenazante; en cambio, durante las antiguas reuniones todo era luz y alegría: ¡Feliz Navidad! ¡Y que cumplas muchos más, tía Juana! ¡Que cante, que cante!, risas y gritos, corríamos alrededor de la mesa ante la mirada tolerante de los mayores. En esos momentos mágicos su presencia no se sentía, tal vez porque, fastidiado por tanta dicha, abandonaba el salón. Pero cuando partíamos regresaba: nunca me atreví a preguntarle a mis primas mayores si también ellas temían quedarse a solas con él y por eso se iban todas juntas.

Mi mirada se desliza sobre la vieja mesa cubierta de cicatrices hasta llegar a la pared del fondo, luego tuerce hasta el rincón izquierdo, con su eterna mancha de humedad en el zócalo. Una parte de mí suplica que permanezca con los ojos amarrados al piso, levanto la cabeza con esfuerzo, lenta, dolorosamente. Reconozco la parte inferior del marco oval de cedro oscuro, el cristal, empañado por el polvo de años que impregna el ambiente con su triste opacidad. Primero aparece el bolsillo del saco negro que sostiene sin encanto un pañuelo del mismo color. Unos centímetros más arriba asoma el mentón cuadrado, toscamente cincelado a golpes de martillo. La boca, una línea casi invisible que existe sólo para dar órdenes. Sobre ella el bigote, oscuro, cruelmente retorcido; la nariz aguileña me deposita en esos ojos tan temidos, inquisitorios, amenazantes y negros, insoportablemente negros. Su mirada alucinada me interpela: ¿cómo me atrevo a penetrar en su tenebroso santuario?

Recuerdo a mi madre, enseñándome el retrato con un gesto vago, sin atreverse a señalarlo: —Era tu abuelito Miguel. ¿Abuelito?, ¿cómo puedo llamar abuelito a ese hombre que parece querer salir del cuadro para lastimarme? Si hasta sus hijos se referían a él con un “papá” pronunciado como una plegaria, acentuando la última vocal que, redonda y contundente imitaba el sonido que, dicen, hacía su maza cuando explotaba contra el yunque del taller. —¡Papá era severo, pero justo! ¡Papá nos inculcó el sentido del deber y el sacrificio! ¡Sanos o enfermos, papá nos llevaba a misa cada domingo!

Con las manos crispadas en el respaldo de la silla lo enfrento para decirle que ya no voy a permitir que su sombra de déspota virtuoso me persiga: —¡Abuelito no lo hubiera tolerado! ¡A abuelito no le hubiese gustado! ¡Abuelito te hubiera castigado!

¡Quiero que vuelvas al bochorno eterno de tu fragua y me dejes en paz!, grito desatando la furia acumulada durante tantos años de sometimiento.

Luego de lo que parece un siglo, abandono mi trinchera detrás del respaldo y camino hacia la puerta sintiendo sus ojos clavados en mi espalda.

Antes de salir advierto que una brisa inesperada ha abierto el postigo de la ventana que da al patio. Ahora, el comedor parece más luminoso.

Publicado en el semanario El Eslabón del 27/09/25

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 6000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.