Los Dávilas parecían brillosos, prolijos, educados. Siempre vestían como reyes o príncipes. Cuando los invitaban a una fiesta de cumpleaños, llegaban vestidos de gala con capas y sombreros fuera de época. Regalaban a los chicos enormes paquetes envueltos y llenos de moños. Se perfumaban en exceso, hasta tal punto que los presentes decían: ahí llegaron, son ellos.

Los perros lanudos y los gatos gordos ya no eran los que todos compraban. Por aquellos días uno veía a la gente llevar entre los brazos mascotas con cola de lagarto y dientes afilados, de un extraño color azul en el lomo, pero dóciles como un juguete al momento del baño con espuma. Los Dávilas no podían ser menos, compraron tres en la veterinaria más cercana.

Cuando caminábamos con los Dávilas por la vereda, levantaban la mano en forma de saludo hacia personas que jamás habían visto ni cruzado antes. Era para que los notáramos, y cuchicheaban: esa, nuestra joven mucama; ese, nuestro fiel jardinero; aquel otro, el quejoso nochero de nuestra casa en el campo. Los otros respondían desencajados, y hasta en voz alta decían “cómo le va, señora”. Porque además de humildes eran respetuosos y amables; los supuestos empleados, no los Dávilas.

Pero más que un matrimonio eran un invento. En realidad, se llamaban los Pérez. Alquilaban ropas carísimas como capas con plumas o corbatas con ribetes de oro que devolvían al día siguiente. Sus autos tampoco les pertenecían, eran de una compraventa de usados. Ahí habían hecho un arreglo: el alquiler de un auto por mes si ellos limpiaban la oficina o lavaban las camisas de los empleados. Y en algunos días, la señora Dávila tenía que sentarse sobre las rodillas del hombre detrás del escritorio, el dueño del lugar.

Desesperados pegaban papeles plateados sobre adornos, cucharas, tenedores y marcos de cuadros. Les daban brillo hasta parecer pulidos y los mostraban de lejos. Los invitados decían: ¡Qué maravilla! Ellos respondían serios y con una ceja levantada: plata del Perú. La casa tenía escaleras que nadie usaba, espejos en los techos y hasta siete baños repartidos quién sabe dónde. Esa casa, que usaban cuando el verdadero dueño no estaba, era el centro de reuniones o de fiestas que los Dávilas ofrecían a la comunidad.

¡Una lástima los Dávilas! No recuerdan el lugar del que provienen, por ser hogar de ladrillo viejo, posar sobre la llanura del campo, entre cardos y caminos de tierra. Cuando alguien les preguntaba por su pasado, ellos aseguraban haber jugado a las escondidas entre altísimos edificios, crecido entre escaleras mecánicas, estudiado en las mejores escuelas de una ciudad donde las avenidas tenían más de cuatro carriles.

En aquellas celebraciones se nombraban “mi amor esto, mi amor aquello”. Y los demás quedábamos admirados y hasta con un sentimiento de envidia. “Nos amamos como dos enamorados que acaban de conocerse”, decían. Pero lo cierto era que hacía años que no se miraban directamente a los ojos ni se tocaban. Excepto por un roce al tender la cama o aquella vez que quedaron uno sobre el otro porque habían chocado con el auto. Heridos, simulaban amnesia diciendo olvidar qué sanatorios les correspondían. Los trasladaron a un hospital público y para que nadie vaya a visitarlos dijeron por medio de mensajes: nos encontramos en París bebiendo café a los pies de la torre, que no es tan llamativa como aseguran. Cariños.

Estando en la ciudad, enviaban postales turísticas de otros lugares, contando del paisaje y cosas del clima. Los demás creían que ellos eran afortunados por conocer tanto mundo en pocos días.

Cenaban en restaurantes de hoteles, cargando la cuenta a números de habitaciones de otras personas. Vinos carísimos, platos con camarones y hasta llamadas al exterior. Nadie sabía con quiénes hablaban. Decían conocer más de cinco idiomas, entre ellos el japonés, el ruso y hasta un par de lenguas muertas. Pero cuando un turista les preguntó la hora en inglés, ellos miraron para otra parte.

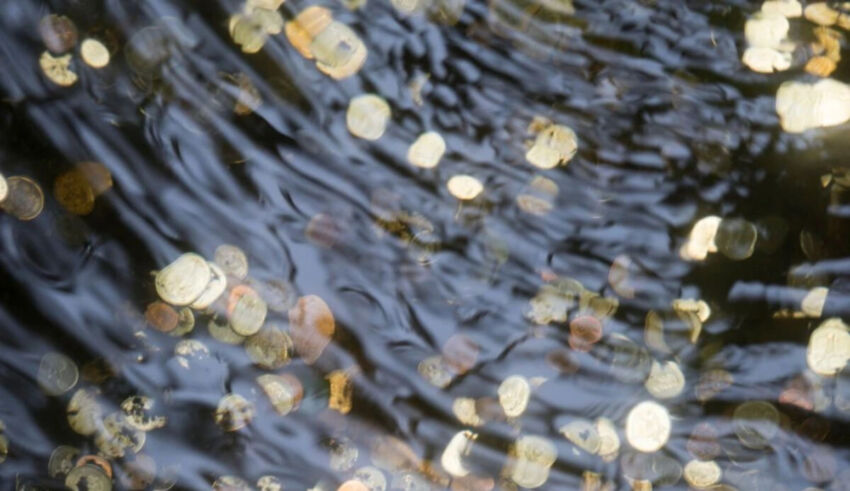

Cambiaban billetes falsos por auténticos, buscaban monedas en la profundidad de algunas fuentes donde se cree que arrojándolas se cumplen los deseos, y tomaban sin permiso las propinas destinadas a los mozos sobre las mesas de los bares.

Parecían ratas esperando la noche para mascar todo alimento que los dueños de casa hubieran dejado sin probar, y por las mañanas, representaban a esos mismos dueños, pero sin roedores escondidos por ahí.

Los Dávilas compraban compañía, pagaban afectos en cuotas miserables, y lo peor era que nunca ninguno de sus tres hijos tenía dinero para la merienda en la escuela.

Iban a banquetes de casamientos o bautismos haciéndose pasar como parientes lejanos del festejante. Si en el diario aparecía la foto de personajes de sociedad cortando una cinta o levantando una copa, ellos aparecían por atrás, en el fondo, mirando a la cámara.

La gente decía: ¡Qué humanos los Dávilas!, y los elegían como padrinos de niños enfermos y de huérfanos. El matrimonio sonreía con humildad y hasta con los ojos vidriosos de pura lágrima.

Un canal de televisión les propuso una entrevista, y al encenderse las cámaras, oraron por la paz mundial y porque se acabara el hambre en países del tercer mundo. Mientras encandilaban con sus aros, pulseras y relojes.

Alteraban la rueda de la ruleta y la bolilla caía siempre en el número que ellos habían elegido. A los ilegales apostadores de la calle, los dejaban sin dinero en el bolsillo.

Usaban pelucas de diversos cabellos y texturas, bigotes según la ocasión, y hasta más de una vez se intercambiaron la ropa para fingir ser el otro y que así todos los confundieran.

Pero si a la lluvia, inmensa y majestuosa, le llega la hora de su intermitencia, a los Dávilas también. No pudieron sostener sus muebles de algarrobo ni estatuas de bronce. Los buscaron de los bancos, los persiguieron las deudas y los prestadores de dinero los amenazaron de muerte para ajustar los acuerdos que alguna vez tuvieron.

Hubo mujeres que reclamaron a la señora finas prendas, y caballeros que, aprovechando la oportunidad, dijeron que los zapatos del señor les pertenecían a ellos. Todos parecían aves de carroña que vuelan de cerca a esperar que se mueran los vivos y sacar, más que los ojos, el brillo de sus pertenencias.

Sin pelucas ni suntuosos trajes ni distinguidos autos, el tiempo les fue devolviendo la sangre roja que alguna vez tuvieron y negaron, las letras de un apellido que los identificaba y las costumbres de sus raíces de las que nadie puede escapar.

Fueron quedando pobres y débiles en apariencias y fama, porque para ser fuerte y rico por dentro se necesitaba menos de lo que ellos creían.

Con el pasar de los meses, las aguas se fueron tranquilizando, y los Dávilas, mientras tanto, desaparecían de las noticias, de los diarios, de las bocas de los que alguna vez dijeron ser sus amigos.

¡Lástima los Pérez!, señalaron sus vecinos de la infancia, les parecía que negar la identidad como el color del pelo es algo imperdonable.

Alguien los vio cuidando coches en un cumpleaños de la alta sociedad, lavando vidrios en importantes oficinas, y hasta las copas en carísimos restoranes. Como si no pudieran, siendo los Pérez, abandonar esa clase de vida y se conformaran aunque sea con rozarla. Eso sí, cuando destacados caballeros o ricas damas se los cruzaban al darles algunos billetes, no recordaban que alguna vez fueron sus invitados, y que gozaron y comieron hasta el cansancio con destacadas figuras de cine y mujeres glamorosas. Parecía que los Dávilas no hubieran existido nunca.

Se dijo que, en una fiesta de disfraces, los Pérez llegaron descalzos y desnudos, sin siquiera una hoja como taparrabos. Fueron los más originales. Semejaban las víctimas de alguna antigua peste o andrajosos con aromas repulsivos, hasta la piel estaba sucia de verdad. Un hombre vestido de ángel los coronó reyes de la noche, y los Pérez lloraban como dos hijos perdidos.

Publicado en el semanario El Eslabón del 6/12/25

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 8000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.